- Раздел конкурса, группа конкурса: III А

- Код объединенного ученого совета (секции): 08

- Название проекта: "Зональность гидротермально измененных пород и условия образования золото-серебряных месторождений высокосульфидизированного (кислотно-сульфатного) типа>.

- Объявленные в исходной заявке цели проекта: на примере месторождения Светлый с использованием материалов по зарубежным месторождениям данного типа, определить условия образования высокоглиноземистых вторичных кварцитов Au-Ag месторождений кислотно-сульфатного типа; установить как они соотносятся с метасоматическими породами формации вторичных кварцитов, широко распространенных на Востоке России и в итоге разработать критерии прогнозирования месторождений кислотно-сульфатного типа.

- Степень выполнения поставленных в проекте задач. В процессе исследований по проекту удалось решить поставленные цели

- Количество основных исполнителей проекта (в том числе студентов, аспирантов, молодых ученых). Ответственный исполнитель: Мишин Леонид Федорович, д.г.-м.н., главный научный сотрудник Института тектоники и геофизики ДВО РАН им. Ю.А. Косыгина. Участники проекта: Солдатов Александр Иванович, м.н.с. (заочный аспирант); Рыпалова Раиса Ивановна, техник.

-

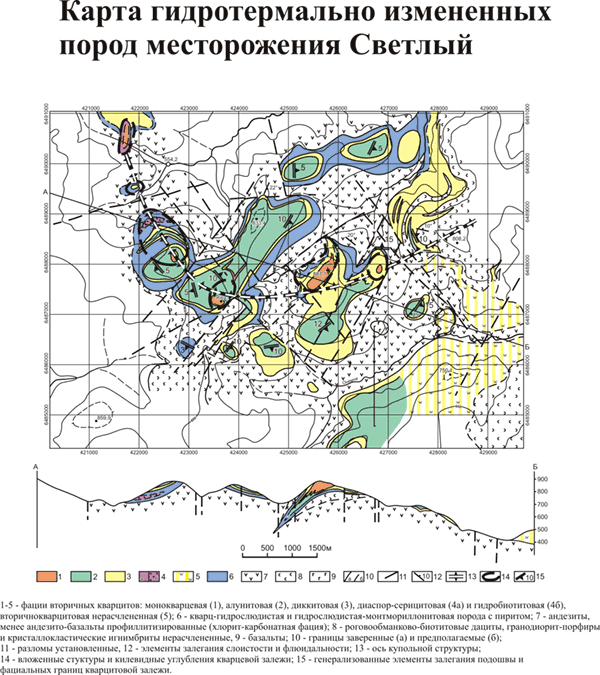

Полученные за отчетный период важнейшие результаты. По специальной методике произведено картирование и составлена карта гидротермально измененных пород масштаба 1:25000 рудного поля месторождения "Светлый" (рис 1).

Полученные за отчетный период важнейшие результаты. По специальной методике произведено картирование и составлена карта гидротермально измененных пород масштаба 1:25000 рудного поля месторождения "Светлый" (рис 1).

Опробован керн 30 скважин. Проведено по нескольким профилям изучение гидротермально измененных пород месторождения Карамкен, получены новые материалы и проведена ревизия ранее полученных автором материалов по близким в минералогическом отношении вторичным кварцитам бассейна р.р. Саласу и Шелеховской. Основные результаты проведенного исследования сводятся к следующему. Вмещающие породы месторождения "Светлый" разделены на два комплекса. Нижнюю часть разреза слагают андезиты, менее распространены андезито-дациты и туфы андезитов; верхнюю часть разреза мощностью более 300 м, судя по сохранившимся структурам и фрагментам минералов, образуют породы дацитового состава с прослоями туфов, туфогенно-осадочных пород и игнимбритов. Часть дацитов имеют субвулканическую природу.

Судя по выходам пород на поверхности и немногочисленным замерам слоистости, вулканические породы образуют вытянутую в субширотном направлении куполовидную структуру с пологим переклинальным залеганием пород относительно осевой ее части.

Вторичные кварциты на месторождении развиваются преимущественно по породам кислого состава и в значительной мере наследуют первичный структурный план. Они имеют периклинальное залегание относительно оси вулканического хребта. В строении залежи выделяется пластовая часть, занимающая в виде плаща основную часть рудного поля и локальные вложенные структуры, приуроченные к осевой части переклинали. Элементы переклинального залегания пластовой части залежи отмечаются так же относительно этих локальных структур, которые мы рассматриваем как центры эндогенного питания и рудоотложения гидротермально-рудной системы. В структурном плане вторичные кварциты месторождения "Светлый" не отличаются от других минералогических типов вторичных кварцитов, ранее изученных автором (Мишин, 2001; 2005; Мишин, Бердников, 2001).

В пластовой части вторичные кварциты имеют отчетливую симметричную зональность - нижнюю и верхнюю зоны образуют диккитовые кварциты, которые в свою очередь обрамляются кварц-гидрослюдистыми метасоматитами, последние обычно сильно пиритизированы и постепенно сменяются низкотемпературными пропилитами. В зоне перехода диккитовые кварциты нередко сменяются каолинитовыми разностями. Внутреннюю осевую часть залежи слагают алунитовые кварциты. Внутри алунитовой фации симметрия отсутствует - сверху вниз растет процентное содержание алунита (до образования мономинеральных алунитовых пород), а вверх растет размер лейст алунита и количество кварца. Содержания алунита и объемы алунитизированных пород в пределах рудного поля позволяют рассматривать их как весьма крупное алунитовое месторождение.

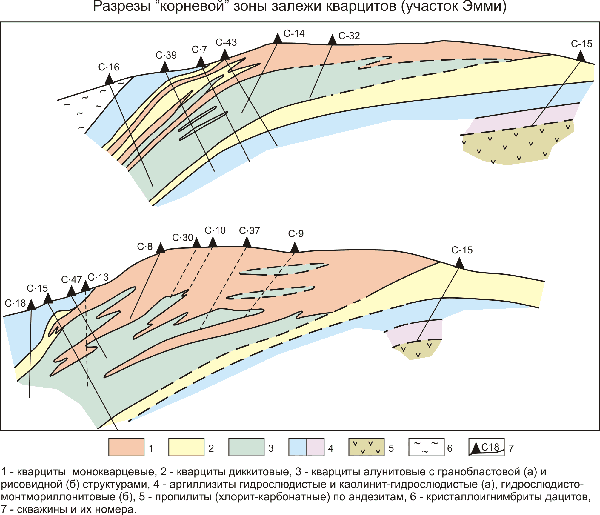

В килевидных структурах вертикальная зональность трансформируется в латеральную зональность и, в свою очередь, осложняется появлением монокварцевой фации, последняя является внешним индикаторами таких структур (рис 2).

Монокварциты имеют многослойный характер и располагаются преимущественно в нижней части разреза верхней диккитовой зоны и менее в верхней части центральной алунитовой зоны. Многослойность залегания монокварцитов их структурные особенности и рудоносность во многом определяются литологией вмещающих пород. Многослойность отмечается и в других фациях, особенно часто многослойность проявляется в килевидных и мульдообразных, вложенных структурах, характеризующихся иногда большим разнообразием петрографического состава пород, типичным для кратерно-озерных отложений. Монокварцевые породы, особенно их пористые и брекчиевые разности (основной источник золоторудной минерализации), приурочены к наиболее проницаемым грубообломочным породам.

В современном срезе вторичные кварциты на участке "Светлый" слагают отдельные разобщенные поля, фрагменты ранее обширной неравномерно эродированной залежи. На восточном фланге рудного поля, там, где сохранилась кровля залежи, кварциты имеет максимальную мощность. В пределах осевой переклинальной зоны кварциты в значительной мере эродированы, хотя первичные мощности, по-видимому, распределялись в обратном порядке. Наиболее эродированным оказался северо-западный фланг рудного поля, здесь сохранились отдельные локальные выходы вторичных кварцитов, представляющие очевидно килевидные углубления, связанные с трещинными водами. В наиболее эродированных килевидных структурах появляются более высокотемпературные минералы. Например, к в нижней части разреза кварцитов на участке "Людмила> среди кварц-гидрослюдистых метасоматитов появляются гидробиотит-кварцевые разности, а на участке "Эмми> монокварцевая фация обрамляется и подстилается диаспор содержащими кварц-пирофиллитовыми метасоматитами. Осевая зона в килевидной структуре участка "Эмми> сложена пористыми монокварцитами насыщенными теллуридами. Характер зональности и фациально-минералогический состав вторичных кварцитов месторождения Светлый позволяют уверенно отнести их к среднетемпературному типу (Мишин, Бердников, 2003).

Ранее на примере золото-серебряных месторождений адулярового типа и медно-молибден-порфирового рудопроявления "Гряда Каменистая> было установлено, что структура залежей вторичных кварцитов определяется гидрогеологической обстановкой. В положительных вулканических структурах прикупольная их часть является зоной поступления ювенильных растворов и одновременно областью питания метеорными водами, а основная плащеобразная часть залежи связана с пластовыми водами и зоной их разгрузки у подножия купольных структур. Область поступления эндогенных флюидов является и одновременно зоной рудоотложения. Отсюда вытекало важное следствие - рудоносные структура располагаются по восстанию пластовой части залежи вторичных кварцитов (Мишин,2005; Мишин, Бердников, 2003, 2004). Структура залежи вторичных кварцитов месторождений Светлый и Карамкен - надежное подтверждение данных выводов. В этом плане противопоставление алунитизированных и диккитизированных пород золото-серебряных месторождений кислотно-сульфатного типа (White, Hedenguist, 1995; Hedenguist, 2000 Метасоматизм :, 1998) метасоматическим породам формации высокоглиноземистых вторичных не имеет оснований.

Данные изотопных исследований так же подтверждают, что образование вторичных кварцитов золото-серебряных месторождений кислотно-сульфатного типа, как и других типов высокоглиноземистых вторичных кварцитов происходит при воздействии на вмещающие породы гидротерм, образовавшихся при смешении метеорных вод с эндогенным флюидами магматического происхождения.

При сравнительном анализе гидротермально измененных пород месторождений кислотно-сульфатного и гидрослюдисто-адулярового типов установлено большое сходство этих месторождений в структуре залежей, условиях залегания и в минералогическом составе. Более того, при специальном исследовании вторичных кварцитов месторождения "Карамкен>, типичного представителя эпитермальных месторождений гидрослюдисто-адулярового типа, в монокварцитах были обнаружены все текстурно-структурные разновидности, характерные для месторождения "Светлый" (брекчиевые, пористо-кавернозные и массивные и др.типы структур). Вместе с тем, обнаружились и существенные различия гидротермально измененных пород этих месторождений. В гидрослюдисто-адуляровом типе масштабы кислотного выщелачивания пород по сравнению с месторождениями кислотно-сульфатного типа значительно меньше, поэтому мощности их обычно не превышают 100 м, алунитовая фация отсутствует или проявлена крайне ограниченно (доминируют диккитовые кварциты), килевидные углубления выражены слабо, отсутствуют первично гидротермальные ярозит и барит, монокварциты обычно отсутствуют или образуют отдельные небольшие по размерам линзы и гнезда. Вторичные кварциты на месторождениях гидрослюдисто адулярового типа образуют надрудную зону, а само оруденение связано с нижней частью гидротермальной колонны, представленной гидрослюдисто-адуляр-кварцевыми метасоматитами. В кислотно-сульфатном типе месторождений золото-серебряная минерализация концентрируется в самих вторичных кварцитах. Исходя из петрографического состава, можно сделать вывод, что вторичные кварциты месторождений гидрослюдисто-адулярового типа образовались за счет кислых гидротерм с pH 3 - 4. Вторичные кварциты на месторождениях кислотно-сульфатного типа в области, прилегающей к осевой питающей системе, характеризовались pH менее 2. По падению и в направлении кровли и подошвы залежей, в том и другом случае, происходила нейтрализация гидротермальных растворов.

Связь золотоносности с пористостью кварцитов отмечают большинство исследователей месторождений кислотно-сульфатного типа (Corett, Leach, 1996; Sillitoe and Hedenquist, 2000, 2003 et al.). Однако истинные причины концентрации золота в пористых породах не были установлены.

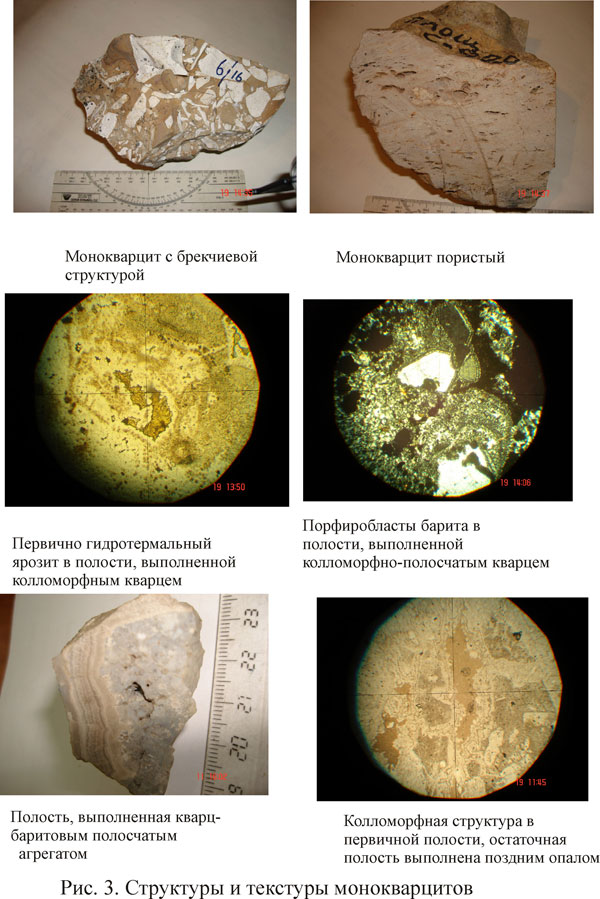

Специальным изучением монокварцитов в 2007-2008 годах установлено, что часть пористого пространства в монокварцитах выполнена поздним кварцем. В таких порах и полостях халцедоновидный кварц превращен в относительно крупнозернистый гранобластовый агрегат с колломорфно-полосчатыми структурами, свидетельствующими о полостном отложении кремнезема, последовавшем после стадии кислотного выщелачивания (рис 3).

Объемы первичной пористости заполненной кремнеземом сопоставимы или превышают объемы остаточной пористости. Вокруг таких пор и полостей первичный халцедоновидный матрикс претерпел многостадийную перекристаллизацию, за счет этого монокварциты нередко приобретают метабрекчиевую текстуру. Иногда перекристаллизация кремнезема сопровождается образованием микропрожилков кварца. К порам, выполненным колломорфным кварцем, приурочена вкрапленность барита и первично-гидротермального ярозита. Результаты геохимических исследований свидетельствуют, что золото имеет максимальную корреляцию с серебром и барием. Исходя из петрографических и геохимических особенностей монокварцитов можно сделать вывод, что отложение золота серебра и бария во вторичных кварцитах месторождения "Светлый" и других месторождений кислотно-сульфатного типа происходит после кислотного выщелачивания и образования пор и полостей, объем которых достигал 60% породы. По-видимому, пористость играет роль геохимического барьера и способствует отложению вторичного кремнезема и золота. Для проверки этого предположения проведены дополнительные сравнительные петрографические исследования и изучено распределению золота и других сопутствующих элементов в разных фациях и разных структурных типах вторичных кварцитов месторождений Светлый, Саласу и Шелеховское. Было установлено, что на процесс образования пористого пространства кроме кислотности растворов влияние оказывала структура эдукта. Замечено, что основные объемы пористых пород приурочены к горизонтам грубых туфов. Монокварциты, образовавшиеся по лавам и плотным пепловым туфам, имеют массивную структуру. Первичное окварцевание, происходящее одновременно с выщелачиванием и образованием пористого пространства, имеет метасоматическую природу (объем за объем), при этом хорошо сохраняется структура эдукта (порфировая, слоистая и др.)

При оценке монокварцитов на предмет их золотоносности нельзя ориентироваться на видимую пористость. Как показали исследования Колесникова А.Г. (ООО ПДРУС) и наши материалы, устойчивой корреляции между видимой пористостью и содержаниями Au нет. Это объясняется тем, золотоносность, как уже отмечалось, связана с вторичным кварцем выполнения пор и полостей, а остаточные поры в этом случае, как правило, очень мелкие и не производят того внешнего эффекта по сравнению с не заполненной кварцем пористостью пемзовидного облика монокварцитов.

В пористых монокварцитах интенсивность перекристаллизации кремнезема четко контролируется первичными порами. Вокруг пор кварц имеет более высокую зернистость и сильнее очищен от пелитоморфных включений. Причиной перекристаллизации кремнезема очевидно являются остаточные газы, концентрирующихся в порах. Таким образом, интенсивность перекристаллизации и относительная крупность зерна даже при отсутствии колломорфных структур, так же являются индикаторным рудоносности монокварцитов.

На востоке России известны сотни залежей вторичных кварцитов, часть из них имеют минеральный состав и структуру близкие кварцитами месторождения Светлый, иногда в них отмечаются повышенные содержания золота и серебра, но промышленные концентрации не установлены, пока известны два месторождении кислотно-сульфатного типа - Светлый в Ульинском прогибе и Озерновское на Камчатке. Причина такого положения - негативное отношение к вторичным кварцитам, как к возможному источнику рудной минерализации. Необходима переоценка всех залежей вторичных кварцитов на предмет связи с ними рудной минерализации.

Поисковые критерии (от региональных к локальным) для прогнозирования месторождений кислотно-сульфатного типа могут быть сведены к следующему алгоритму: вулканический пояс ==> вулканические и субвулканические породы магнетитовой серии ==> среднетемпературные вторичные кварциты с развитой алунитовой фацией ==> монокварцевая фация ==> наличие пористых и брекчиевых структур ==> наличие в порах и полостях выщелачивания вторичного кварца с колломорфными структурами и сильная перекристаллизация первичного кремнезема. Дополнительный минералогический критерий - высокое содержание барита и присутствие наряду с гипергенным - первично гидротермального ярозита.

Изучение геохимических особенностей месторождений кислотно-сульфатного типа в программу не входило, имеется достаточно литературных источников по данной проблеме. Повышенные содержания теллура и висмута, их главная особенность. Заметим, что на месторождении Светлый эта особенность проявляется только на глубоко эродированных участках. - Степень новизны полученных результатов. Впервые детально описаны структура и гидротермально измененные породы месторождения Светлый. Полученные данные позволяет уверенно отнести данный объект к кислотно-сульфатному типу. По данному типу месторождений имеется значительное количество публикаций, многие теоретические и прагматические вопросы достаточно глубоко проработаны, вместе с тем кардинальный вопрос, почему с пористостью связана основная рудная минерализация не был решен. Впервые показано, что золотоносность связана с вторичным кварцем, выполняющим поры и полости выщелачивания, а сильно пористые вторичные кварциты, в которых не произошло повторного заполнения пористого пространства колломорфным кварцем, как правило, безрудны. Впервые установлены микроструктурные признаки вторичного кварца. Установлена высокая перспективность вулканических поясов Востока России на предмет обнаружения новых месторождений кислотно-сульфатного типа.

- Методы и подходы, использованные в ходе выполнения проекта (описать, уделив особое внимание степени оригинальности и новизны) Для создания адекватной модели месторождения Светлый, по специальной методике проведено площадное картирование гидротермально измененных пород, а для придания объемности модели изучен керн многочисленных скважин. Методика картирования предусматривает два этапа. На первом этапе происходит полевое картирование гидротермально измененных пород с поинтервальным опробованием образцами. В камеральный период из всех образцов изготовляются шлифы и после микроскопических описаний с учетом полевых материалов составляется карта гидротермально измененных пород. В целом данная методика достаточно трудоемка (шлифотека составила более 1000 шлифов). Но, поскольку полевая диагностика метасоматитов не всегда дает верный результат, это оказался единственно верный методический прием, позволяющий выявить истинную картину распределения гидротермально измененных пород. Микроскопические определения минералов контролировались комплексом физических методов: ИК спектроскопия, фазовый рентгено-структурный анализ, микрозондовый и химический анализы минералов. Для определения условий образования гидротерм определялся изотопный состав кислорода и водорода в диккитах, а так же серы в пиритах.

- Библиографический список научных трудов, опубликованных и принятых в печать в ходе выполнения проекта и отражающих результаты работы (монографии, учебники, статьи в российских и международных журналах, диссертации).

- Мишин Л.Ф. Гидротермально измененные породы и условия образования Au-Ag месторождений кислотно-сульфатного типа // Тектоника и металлогения северной Циркум-Пацифики и Восточной Азии. Хабаровск. 2007. С. 507-508.

- Мишин Л.Ф. Индикаторная роль вторичных кварцитов. // Тезисы докладов, 33 Международный геологический конгресс. Осло. 2008 (электронная версия

- Мишин Л.Ф. Индикаторная роль вторичных кварцитов при поисках не выходящего на поверхность оруденения>// Тезисы докладов. Прогноз, поиски, оценка рудных и нерудных месторождений - достижения и перспективы. Москва. 2008. С. 136-137.

- Мишин Л.Ф., Солдатов А.И. Гидротермально измененные породы и Au-Ag минерализация месторождения "Светлый" (Охотско-Чукотский вулканогенный пояс)// Тезисы докладов. Прогноз, поиски, оценка рудных и нерудных месторождений - достижения и перспективы. Москва. 2008. С. 135-136.

- В полном объеме материалы по месторождению "Светлый" подготовлены для журнала "Геология рудных месторождений>, статья находится в стадии доработки.

- По заказу журнала "Руды и металлы> готовится статья "Индикаторная роль вторичных кварцитов при поисках не выходящего на поверхность оруденения>./

- Участие в научных мероприятиях по тематике проекта. Основные результаты исследований доложены на совещании в 2007. в г. Хабаровске, посвященному памяти Л.М. Парфенова, и на 33 международном геологическом конгрессе в 2008 г. в г. Осло

- Полученные финансовые средства (указать общий объем, в тыс. руб.): 380.

- Научное оборудование, приобретенные на средства проекта: спутниковый навигатор "Виста", цифровой фотоаппарат, принтер, бензопила, монитор к компьютеру.

- Адреса ресурсов в Интернете, подготовленных авторами по данному проекту: сайт ИТиГ - http://itig.as.khb.ru

Руководитель проекта -- Мишин Л.Ф.